La denominazione a cavallo tra Trentino e Alto Adige cerca di rinsaldare il legame con il territorio d’origine concentrandosi sulla zona classica. La proposta dell’Unità geografica Spiegel e la rivalutazione della Schiava, varietà che ne è alla base

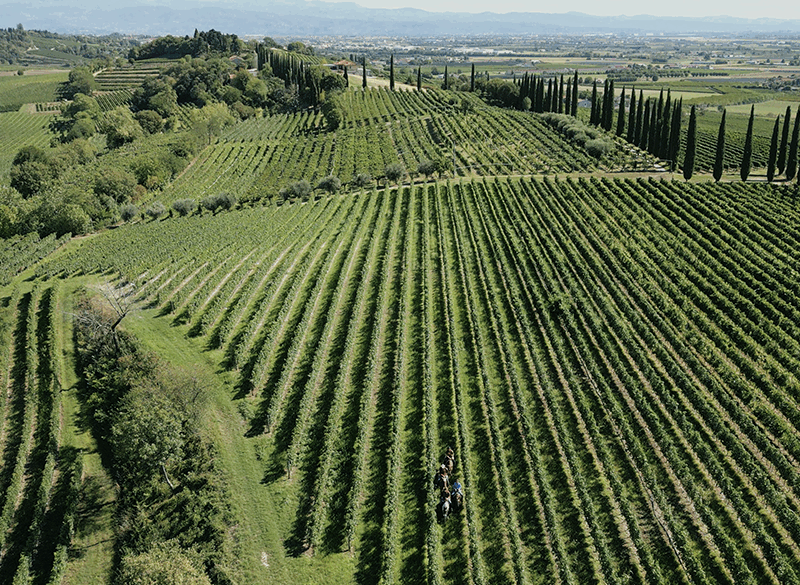

Caldaro è un nome evocativo: una Doc che richiama in un lampo l’immagine del suo lago, abbracciato da vigneti e frutteti, cullato dal clima mediterraneo e accarezzato dalle brezze dell’Ora, protetto a nord dalle Alpi. In effetti, la Doc porta sia il nome Caldaro sia Lago di Caldaro, a voler rinsaldare quest’antica connessione ben radicata.

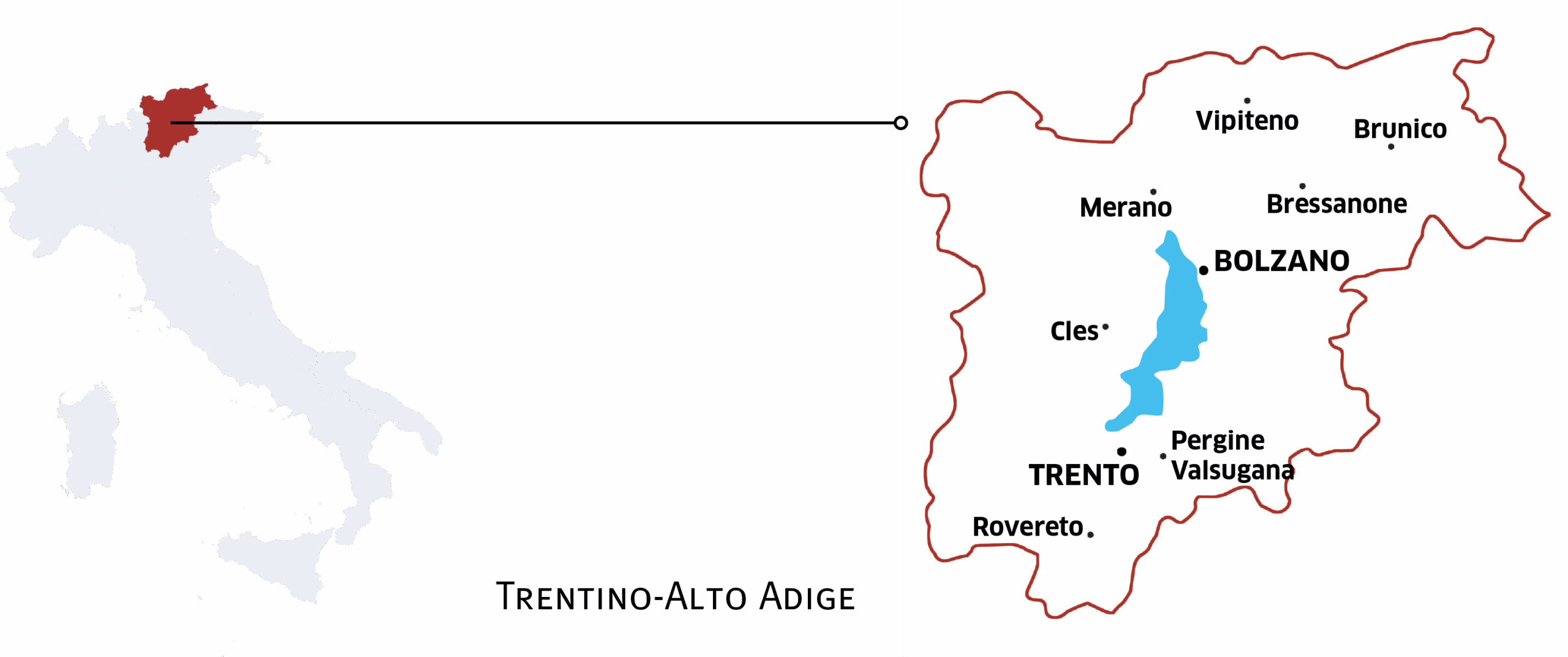

La realtà però è diversa: dei nove comuni altoatesini, alcuni si affacciano sul lago e altri no e soprattutto la denominazione è interprovinciale, dato che ne fanno parte otto comuni trentini, il più distante a circa 50 chilometri dal lago. È una storia che risale indietro nel tempo, definita già con decreto ministeriale nel 1931, disciplinata poi nel 1970. Ma che potrebbe avere una svolta.

La valorizzazione dell’area storica

«Stiamo valutando», spiega Andreas Kofler, presidente del Consorzio Vini Alto Adige, «di introdurre un’Uga (Unità geografica aggiuntiva), che dovrebbe chiamarsi Spiegel (specchio in italiano), termine figurativo scelto per il suo significato simbolico: contempla la raffigurazione dei vigneti che si riflettono nel lago, ma anche l’identità culturale e geografica dei luoghi». Rifacendosi alla storica Riegelkarte (una sorta di zonazione ante litteram di Caldaro), si sta pensando di valorizzare gli areali vicini al lago e la zona “classica” (il nucleo storico). «Sono necessari diversi passaggi amministrativi», continua Kofler, «prima che la nuova Uga possa entrare ufficialmente in vigore. L’auspicio è che possa essere riconosciuta entro la vendemmia 2026».

Le iniziative di promozione

Il Consorzio Wein.kaltern da 25 anni si occupa della promozione del vino di Caldaro, istituendo anche la Charta del Kalterersee (una autoregolamentazione dei produttori centrata su fattori chiave per ottenere la massima qualità). Raggruppa i 29 produttori caldaresi, due terzi dei quali lavorano meno di 10 ettari, strutture ricettive, enoteche, ristoranti e collabora attivamente con la locale associazione turistica. «Ci muoviamo uniti», racconta Sarah Filippi, responsabile della comunicazione, «organizzando numerosi eventi di promozione». A fianco delle varie iniziative aperte al pubblico, attuate da anni, si inserisce la novità dell’anteprima per la stampa specializzata, al suo secondo appuntamento. Quest’anno abbiamo partecipato: organizzazione perfetta con un walk-around tasting alla presenza dei produttori. La crescita valoriale delle etichette di Caldaro ci è parsa evidente. Potrebbe essere giunto il momento della riscossa per questo vino, pienamente nel trend stilistico attuale.

Il ritorno della Schiava

La Schiava, vitigno tradizionale altoatesino alla base della denominazione (min 85%, anche se è quasi sempre 100%), sta tornando in auge. Le sue uve danno vita a vini semplici, leggeri, eleganti, caratterizzati dalla delicatezza dei tannini, colore scarico, profumi fruttati e accattivanti. Piace per la sua versatilità, la capacità di abbinarsi a tutto pasto, persino con il pesce, oltre che come aperitivo. I caldaresi lo bevono più freddo, sui 14-16 gradi, e così ci insegnano che diventa un vino per tutte le stagioni. È un vino contemporaneo, che incontra il piacere dei bevitori, alla ricerca di rossi dalla beva rinfrescante, poco strutturati e dalla gradazione alcolica bassa.

Il vitigno, ironicamente chiamato “diva” da alcuni produttori per la sua richiesta di attenzioni (ha la buccia sottile, è soggetto a oidio e peronospora, è amato dal parassita Drosophila suzukii, è molto produttivo e pertanto va governato, soffre a temperature troppo calde o troppo fredde, in cantina tende alle riduzioni), cinquant’anni fa era diffuso e conosciuto, anche all’estero nei mercati di riferimento (Germania, Austria e Svizzera), come un vino da consumo ma di scarsa qualità.

Identità riconoscibile e definita

Nel 1978 l’area vitata con uve Schiava a Lago di Caldaro Doc era di 2.545 ettari: oggi è scesa drasticamente a 306 ettari. I vigneti sono stati espiantati a favore di altre varietà più richieste e redditizie. Questa radicale diminuzione ha spazzato via chi non credeva nelle potenzialità del vitigno e ha lasciato un’eredità di vigne vecchie, grande risorsa per l’adattabilità al cambiamento climatico e generalmente più scarse nelle rese. Nell’areale storico e originario della denominazione, il Lago di Caldaro Classico, si sta assistendo così a una valorizzazione della vocazione territoriale, che, seppur variabile a seconda dei suoli che spaziano da ghiaiosi ad argillosi, da sabbiosi a calcarei, punta a una identità più riconoscibile e definita.

I vigneti sono ancora per la maggior parte a pergola. Per alcuni produttori questo sistema di allevamento è fondamentale, perché la Schiava necessita di ombra e con il Guyot c’è il rischio che prenda troppo sole con conseguente perdita di quella poca acidità che caratterizza il vitigno. Altri sono pro Guyot, per diminuire le spese di lavorazione e per l’umidità che può portare l’uva ad ammuffire. La maggior parte delle vigne nella zona classica si trova tra i 250 e i 350 metri d’altezza, alcune arrivano anche a 400 metri, ma l’opinione diffusa tra i produttori è di non salire di quota, altrimenti l’uva non arriverebbe a maturazione.