Nasce dall’incrocio genetico tra Schiava grossa e Riesling, effettuato in Germania nel 1929. In Italia ha trovato il suo habitat ideale sui suoli glaciali-morenici della Valle Isarco. Adatto alle elevate altitudini e versatile, negli ultimi tempi la sua richiesta ai vivaisti è quasi raddoppiata

La stragrande maggioranza dei vitigni da vino presenti nel mondo si sono originati naturalmente da incroci spontanei avvenuti, molto probabilmente, dal Medioevo in poi. Le moderne metodiche di indagine genetica ci permettono di capire quali siano i genitori dei vari vitigni e i livelli di parentela tra di loro. Sono rarissimi gli individui derivanti dalla diretta domesticazione della Vitis vinifera silvestris (circa 11.500 anni fa), probabilmente la Sultanina.

Alle origini del Kerner

Un’altra possibilità circa l’origine è l’incrocio controllato tra due vitigni genitori, effettuato da un genetista. È questo il caso del Kerner, ottenuto da August Herold, nel 1929, presso l’Istituto di ricerca di Weinsberg (Baden-Württemberg, Germania), incrociando la Schiava grossa (=Trollinger) con il Riesling. Il nome Kerner deriva da Justinus Kerner, medico e poeta del Württemberg, famoso per aver celebrato il vino nei suoi scritti e per consigliarlo ai suoi pazienti.

I genetisti si pongono degli obiettivi quando decidono di fare un incrocio, e in base a questo scelgono i due genitori e poi il semenzale nella progenie segregante. Ora è difficile entrare nella mente di Herold, ma è probabile che volesse un vitigno Riesling-simile ma più produttivo e più rustico.

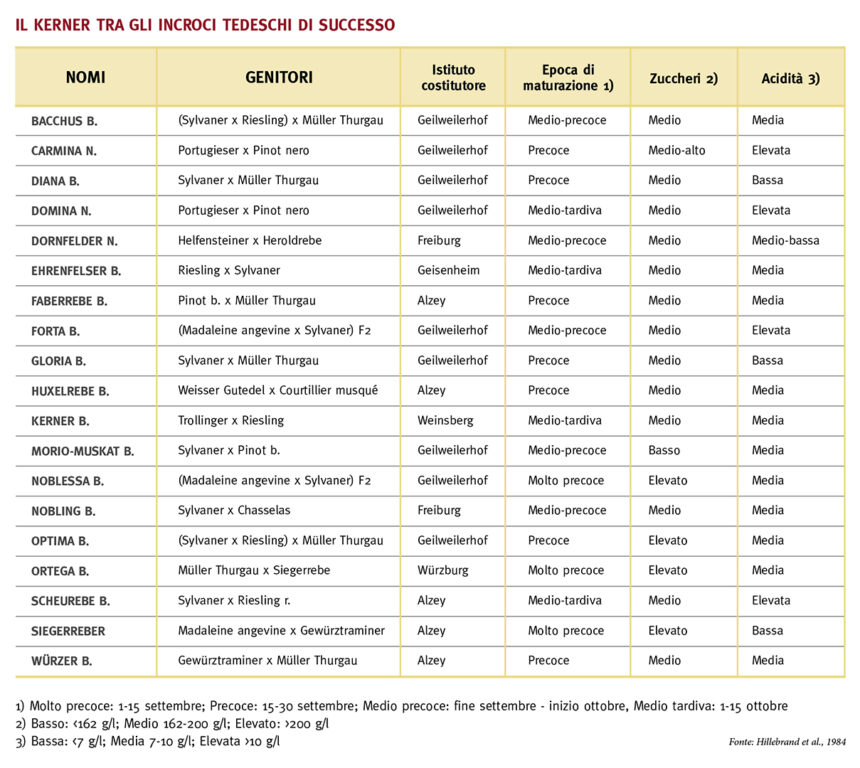

Gli incroci di successo in Germania

La Germania ha sviluppato molti programmi di breeding per aumentare la variabilità dei vitigni di V. vinifera (attraverso l’incrocio, ndr) e alcuni di questi hanno avuto un certo successo commerciale come Dornfelder (nel Rheinhessen), Bacchus (in Franken), Scheurebe, Faberrebe, Ortega, Huxelrebe e appunto il Kerner. Quest’ultimo è l’unico individuo ottenuto presso l’Istituto di Ricerca di Weinsberg, mentre gli altri provengono da Geilweilerhof, Alzey, Freiburg e Würzburg. Agli incroci presenti nella tabella qui sopra, si deve aggiungere il Müller Thurgau, ottenuto dallo svizzero Hermann Müller nel 1882 a Geisenheim (Rheingau) e attualmente il secondo vitigno più coltivato in Germania (circa 12.000 ettari), dopo il Riesling (21.500). Tra i Paesi europei la Germania è l’unica ad avere una piattaforma ampelografica ricca di novità (gli incroci) che affiancano i vitigni più tradizionali come Riesling e Pinot nero. Questo è probabilmente dovuto al minor legame del mondo vitivinicolo tedesco alla tradizione, rispetto ai Paese mediterranei.

I numeri chiave del presente

Ai tempi dell’introduzione del Kerner nei vigneti commerciali tedeschi (anni ’30 del secolo scorso) la geografia viticola di quello Stato era molto diversa da ora.

La superficie vitata era di 70.000 ettari (con il Pfalz in testa con 15.000), contro i circa 100.000 di adesso (con il Rheinhessen in testa con 26.000). Le zone che si sono contratte di più in questi ultimi 90 anni sono il Mittelrhein e l’Ahr, mentre tutte le altre si sono espanse (soprattutto Franken, Pfalz e Rheinhessen). Il dato che è comunque variato di più è la resa media di uva a ettaro, che è passata da 31,7 a 80,2 q/ha.

Le caratteristiche messe in campo

La metodologia dell’incrocio è molto laboriosa e lunga. Si parte della emasculazione del vitigno madre (vedi foto sopra a sinistra) e poi si esegue l’impollinazione artificiale con il polline del vitigno padre; il risultato di questa operazione sono i semi contenuti nell’uva che verranno fatti germinare per ottenere delle piantine (semenzali), che saranno oggetto di selezione in pieno campo.

Il Kerner è un vitigno a germogliamento medio-tardivo e a maturazione medio-tradiva, con portamento eretto della vegetazione e vigoria intermedia, ma con emissione di molte femminelle. Il grappolo è medio-piccolo, corto, alato, semi-spargolo.

Pregi e suoli di elezione

L’acino è medio-piccolo, sferoidale, buccia sottile di colore verde-giallo. La produzione di uva è medio-alta e il vino è Riesling-simile, ma con un grado alcolico più elevato, una acidità minore e un profilo aromatico un po’ più vegetale, a volte di frutta candita. Può dare vini spumanti o fermi, passiti o da vendemmia tardiva, da solo o in uvaggio. Predilige terreni argillo-calcarei, come quelli del Franken, ma si adatta anche a suoli su depositi glaciali e morenici come in Valle Isarco.

È poco sensibile alla peronospora, mentre lo è molto all’oidio e un po’ suscettibile alla escoriosi, alla botrite e al disseccamento del rachide; è soggetto anche al colpo apoplettico. È molto resistente al gelo invernale per cui si adatta a coltivazioni in quota, dove beneficia anche di un notevole salto termico giorno-notte, nella fase di maturazione delle uve.

Sperimentazione e futuro in Alto Adige

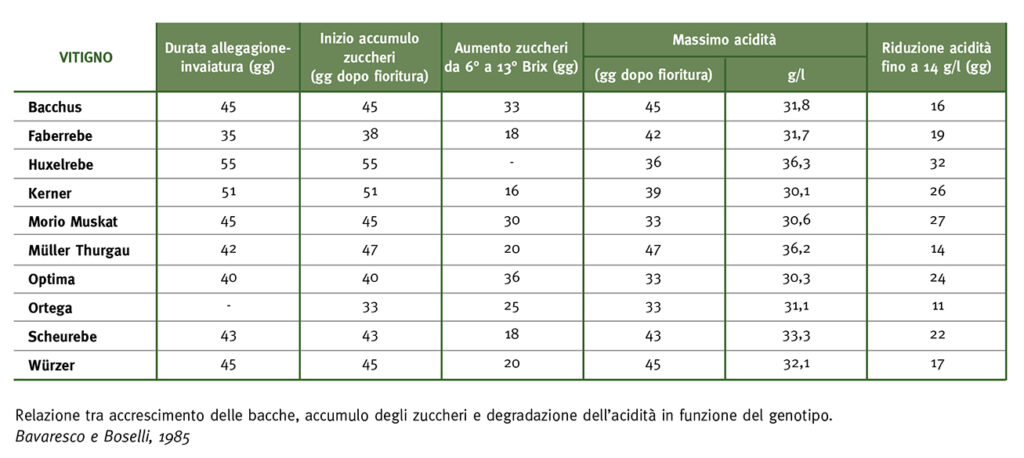

Il Kerner è stato anche oggetto di una sperimentazione fatta nel Piacentino circa 40 anni fa (1982-84) nell’azienda La Stoppa, ad Ancarano di Rivergaro. Si trattava di un confronto tra 10 incroci tedeschi, al fine di valutare l’interazione genotipo-ambiente, sotto un regime termico caratterizzato da un Indice di Winkler di 1736 °C (per confronto nel periodo 1998-2005 il valore era di 1590 °C, con la punta del 2003 pari a 1975 °C). Eravamo di fronte ad annate calde anche allora.

Il vitigno si era dimostrato molto produttivo e, in confronto con il Müller Thurgau, aveva un grappolo più piccolo e analoghi parametri qualitativi. Dall’analisi della tabella qui sopra si evince che il Kerner è il vitigno dotato della maggior velocità di accumulo zuccherino (16 giorni per passare da 6° a 13° Brix) e del più basso valore massimo del picco di acidità (30,1 g/l).

Concludendo si può dire che il Kerner è il vitigno bianco del futuro in Alto Adige perché adattabile ad elevate altitudini, dove matura senza problemi non soltanto dal punto di vista tecnologico ma anche aromatico, dimostrando grande versatilità di consumo.