Il nostro approfondimento sull’antichità continua con questo articolo pubblicato nel 1982. Finalmente dopo secoli di invasioni barbariche e inondazioni di birra (vedi prima puntata), il nettare di Bacco fa il suo ritorno glorioso in Europa. Per mare o per terra, i mercanti dovevano superare ogni sorta di ostacoli e insidie: saccheggi, scorrerie di pirati, imposte gravose e… un’incessante lotta con il tempo.

Il tempo è denaro, come dice il proverbio, ed anche sotto questo aspetto le spedizioni marittime erano più convenienti di quelle via terra. Con un po’ di fortuna, un tiro di buoi faceva, in un giorno, circa 13 chilometri, mentre una pariglia di cavalli poteva coprire, probabilmente, una distanza di 16/19 chilometri. La velocità, poi, variava a seconda delle condizioni atmosferiche, dello stato delle strade, della natura del terreno e inerpicarsi per ripide salite, ad esempio, richiedeva, naturalmente, più tempo e fatica. Per il viaggio di 174 chilometri da Saint-Pourçain a Chalon erano necessari, con un carro tirato da buoi, circa tredici giorni, e dieci, più o meno, con i cavalli. Per mare, invece, ci volevano circa 17 giorni, ad una media di 20 chilometri al giorno, per la traversata di 345 chilometri Chalon-Avignone. D’accordo, la barca non era poi tanto più rapida del cavallo ma sopportava un carico tre volte superiore a quello che poteva portare una coppia di animali, e per di più non aveva mai bisogno di foraggio o di riposo.

I vantaggi del trasporto via mare

Le navi che solcavano gli oceani non erano particolarmente veloci: 215 chilometri al giorno rappresentavano già una buona media. Comunque, anche a questa andatura, la nave era dieci volte più rapida delle chiatte, e almeno diciassette volte più veloce di un carro di buoi. Anche la stazza, poi, era talmente superiore, che non è proprio possibile fare un confronto. Il mercante che si apprestava a spedire ad Avignone del vino di Saint-Pourçain doveva calcolare da dieci giorni a due settimane per il viaggio via terra, e poi ancora diciassette/diciotto giorni di trasporto fluviale per un totale di quattro/cinque settimane, quando tutto filava liscio. Ma le cose, in realtà, raramente filavano lisce. Anche senza alluvioni, epidemie, guerre o predoni in agguato, il nostro mercante doveva comunque fare i conti con il fatto che, durante il mese di trasporto dal vigneto al deposito, il vino aveva già bruciato più di un sesto della sua “probabilità di vita”.

Se poi salpava nuovamente per raggiungere Paesi lontani, quando finalmente giungeva a destinazione era già “morto” per un terzo. Date queste premesse, ogni ritardo poteva divenire fatale, ed i mercanti di vino e gli spedizionieri del Medioevo dovevano essere particolarmente soggetti ad attacchi d’ulcera e incanutimento precoce. Ma si trattava, in ogni modo, di un commercio estremamente redditizio, che ripagava, senza alcun dubbio, delle continue preoccupazioni e dei frequenti disastri.

La necessità di difendere il carico

Come se non bastasse, i mercanti di vino, o gli spedizionieri, dovevano anche fronteggiare un problema di difesa di portata colossale, sia per mare che per terra. La maggior parte dei convogli viaggiava scortata da guardie armate, per non cadere nelle mani di signorotti locali, che aspettavano soltanto l’occasione propizia per farne facile bersaglio dei loro saccheggi. Così il carico rischiava di dileguarsi in qualche cantina, mentre i mercanti catturati potevano benissimo essere tenuti in ostaggio. Inoltre, i piccoli funzionari andavano “unti” lungo tutto il tragitto; e gli spedizionieri portavano anche qualche barile extra per le mance “liquide”. E se per terra predoni e “sequestratori” erano all’ordine del giorno, in mare bisognava fronteggiare i pirati. Le navi che trasportavano vino per solito viaggiavano in flottiglia, per scoraggiare eventuali attacchi. Ma nemmeno la prudenza era sufficiente, a volte, perché i corsari si muovevano spesso in vere e proprie flotte.

La continua colmatura delle botti offriva poi a carrettieri, guardie ed altri uomini di fatica frequenti occasioni per facili furtarelli. Un caposquadra doveva sorvegliare l’intera operazione, apponendo e rimuovendo i sigilli ogni volta. Malgrado tante precauzioni, un bel po’ di vino, probabilmente, “evaporava” durante il viaggio dal vigneto al deposito. Secondo Francois Rabelais, in questi casi le botti erano spesso ricolmate di acqua.

Il commercio italiano

Sul commercio di vino nel Medioevo le notizie più dettagliate ci vengono da archivi e ricerche francesi. Ma durante questo periodo in tutta l’Europa Occidentale, si può dire, ritroviamo condizioni analoghe. In Italia, tuttavia, le distanze tra aree di produzione e di consumo erano per solito più brevi, ed il mare non era lontano, in genere, più di un’ottantina di chilometri. Ma anche sui fiumi del Nord fervevano i traffici, e persino il Tevere, è stato, sino in tempi piuttosto recenti, un’importante arteria fluviale. Plinio il Giovane, che possedeva una tenuta nell’alta valle del Tevere, presso quella che oggi è Città di Castello, accenna, in una lettera, a prodotti delle sue terre mandati a Roma via fiume.

Firenze, naturalmente, aveva il suo sbocco al mare lungo la valle dell’Arno, ed era questa la via che percorrevano i vini toscani destinati a Paesi d’oltremare. Spesso, tuttavia, il commercio fiorentino passava da Livorno, perché i rapporti con Pisa erano generalmente un po’ tesi, per usare un eufemismo. L’Italia aveva anche la fortuna che uva e vino potevano essere prodotti praticamente in ogni regione. Così la produzione era assorbita, in larga misura, dal consumo locale, e le importazioni erano necessarie solo nel caso di annate particolarmente scarse, o quando i vigneti erano distrutti da guerre o calamità naturali. Ma un po’ di vino “straniero” lo si poteva trovare anche alla mensa di qualche riccone in vena di esibizionismo.

Il consumo papale e le varietà più diffuse

Uno dei più importanti mercati vinicoli, per tutto il Medioevo, fu la corte papale, che si riforniva principalmente nella campagna romana e nei Colli Albani. Durante il periodo della cosiddetta “cattività avignonese” i (capo) cantieri divennero fedeli ai vini della Valle del Rodano, sebbene, naturalmente, qualche botticella preziosa arrivasse sempre da vigneti lontani. Ma quando Roma tornò ad essere la sede pontificale i papi ripresero presto a bere vino locale. Nella Firenze medioevale s’importava vino dalla Campania, dalle falde del Vesuvio, un poco anche dalla Linguadoca, dalla Riviera, oltre a certi barilotti, estremamente costosi, di vino dolce delle isole greche. Ma sulla tavola di tutti i giorni, il vino non veniva da tanto lontano: si beveva quello delle Cinque Terre, presso La Spezia, la Vernaccia (o Vernage, come l’avevano ribattezzata gli ubriaconi inglesi) e il Chianti. Abituati come siamo oggi a considerare la Vernaccia un vino bianco, stupisce che, per gli inglesi d’allora, fosse invece solitamente rossa. Comunque, a quanto sembra, la Vernaccia di Perugia era effettivamente rossa, e ancora oggi, in Umbria, se ne produce un poco. A Firenze arrivava, in qualche misura, anche vino rosso dalla Sardegna.

Le linee delle spedizioni

Generalmente il commercio vinicolo si muoveva lungo le linee Est-Ovest e Sud-Nord. I vini greci, ed anche certi pregiati vini levantini – che poi gradualmente scomparvero sotto il dominio dei musulmani, intransigentemente astemi – si diffusero in tutta Europa. Gran parte di questi traffici era nelle mani di grandi centri mercantili italiani: Venezia, in special modo, poi Genova e più tardi Firenze. In realtà furono proprio i mercanti genovesi, nel XVI secolo, che dettero impulso alla coltura della vite a Madeira, portando il vitigno Malvasia, originario di Monemvasia nel Peloponneso, dalla Grecia sino in Portogallo. Il vino italiano arrivava in abbondanza anche in Francia ed in mercati come la Scandinavia, la Germania, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna. Anche i Francesi, naturalmente, e più tardi gli Spagnoli spedivano al Nord vino in gran quantità, tant’è vero che il volume di traffici in partenza da Bordeaux, nel Medioevo, verso quei mercati, non fu in seguito mai più eguagliato.

Una bevanda costosa

Ma per quanto si trattasse, come abbiamo visto, di un commercio molto esteso ed abbondante, in tutti i Paesi non produttori il vino rimase una bevanda di lusso. A renderlo costoso, oltre alle spese di trasporto ed ai guadagni dei mercanti, contribuiva tutta una serie di tasse e balzelli. La riscossione di questi pedaggi non avveniva soltanto lungo le strade, ma anche sui fiumi. Fra il porto fluviale di Chalon, sulla Saona, ed Avignone, sul Rodano, c’erano 26 pedaggi da pagare. Può darsi che non si trattasse di imposte pesanti, prese singolarmente, ma certo, tutte insieme, dovevano essere una spesa notevole. Maggiore ancora era il carico fiscale. Perché non erano solo i Paesi importatori ad imporre tributi, ma anche gli esportatori. Ai dazi si aggiungevano poi numerose altre tasse, così che, alla fine – per ceti più modesti dei Paesi non produttori – il vino diveniva decisamente inabbordabile. Molte floride città dei Paesi Bassi traevano qualcosa come un terzo, o addirittura una metà, di tutte le entrate dalle imposte sui vini.

La produzione dei Paesi del Nord Europa

La povera gente che non si poteva permettere vino d’importazione doveva accontentarsi di quello dei Paesi del Nord. Ma di vino buono, si sa, se ne produce ben poco a Nord di una linea ideale che taglia dritta l’Europa dal confine fra Bretagna e Normandia. Non mancano naturalmente le eccezioni, basti pensare alla Champagne, all’Alsazia, alle Valli del Reno e della Mosella. E ce n’è – o ce n’era – qualche altra ancora, e tra queste la piaga parigina.

Durante il Medioevo, le pendici dei colli intorno a Parigi erano coperte di vigneti. Una buona parte di questo vino serviva per il consumo interno, ma se ne esportava anche parecchio in Inghilterra e nei Paesi del Nord. C’è chi sostiene che le rovinose scorrerie normanne nella Valle delle Senna fossero in realtà incursioni a caccia di vino. Oggi i vigneti dell’Île de France sono completamente scomparsi, perché i loro vini non reggevano il confronto con quelli di altre regioni. Senza dubbio, anche allora erano apprezzati più per il prezzo e la comodità che per il loro sapore. Non che i vigneti intorno a Parigi fossero un caso isolato. Anche in Normandia si produsse vino per gran parte del Medioevo e persino Fiamminghi e Olandesi, Tedeschi del Nord ed Inglesi piantavano vitigni e facevano il loro vino. I risultati, per ammissione degli stessi produttori, erano tutt’altro che esaltanti, tanto che un personaggio politico anglo-normanno, disse, una volta, che c’era un unico modo per bere i vini inglesi: ”ad occhi chiusi e denti stretti”.

Fra’ Salimbene di Adamo, un cronista del Duecento che viaggiò in lungo e in largo, scrisse che gli inglesi andavano perdonati per qualche memorabile bevuta di buon vino, visto che il loro era così orribile. Finché finalmente i Normanni cominciarono a coltivare mele al posto dell’uva, ed anche gli altri Paesi dell’Europa settentrionale si convinsero che né il clima né il terreno erano favorevoli alla viticoltura.

Vin Santo ed agresto

Quando le scorte di un’annata cominciavano ad esaurirsi, o un vino inacidiva, c’era chi raccoglieva le uve ancora acerbe, le pigiava, e lasciava fermentare il mosto così ottenuto: la produzione di agresto iniziava in giugno o luglio e continuava sino in agosto. Così i beoni d’allora riuscivano a sopravvivere ai periodi di “siccità”; anche se, indubbiamente, doveva trattarsi di un vino un po’ allappante. Quel gusto aspro, invece, piaceva moltissimo accompagnato ai cibi, e divenne condimento abituale nella cucina medioevale. L’uso decadde, anche in gastronomia, quando la bottiglia di vetro dispensò infine gli amanti del vino dal bisogno di ricorrere all’agresto.

Un altro stratagemma che finì per essere molto apprezzato, fu la scoperta del vino prodotto con uva passa, quello che in Italia spesso si chiama Vin Santo. Il nome pare gli derivi dal fatto che normalmente era vinificato verso Pasqua, ma esistono versioni discordanti. È significativo, comunque, che il vino dell’annata cominciasse ad inacidire nel periodo pasquale e che proprio allora si cominciasse a sentire il bisogno di Vin Santo ed agresto.

Miscele improbabili

A quanto sembra nel Medioevo non si dava troppa importanza al cru. I vigneti, a quei tempi, avevano dimensioni piuttosto ridotte e ciascun contadino, in genere, faceva un po’ di vino per sé. Capitava spesso, però, che i vini fossero mescolati fra loro, e si era già fortunati se la miscela si limitava a quelli di una sola regione. Durante il trasporto, ad esempio, le botti erano colmate con vino più economico e di diversa provenienza. Ma in altri casi queste misture erano create appositamente. Il vino “chiaretto” tanto amato dagli Inglesi, nasceva effettivamente, a volte, da un particolare sistema di vinificazione, ma molto più spesso non era altro che una miscela di vino bianco e rosso. Gli Inglesi usano ancora questo termine “chiaretto” (claret) per definire certi rossi Bordeaux.

La preferenza per i bianchi

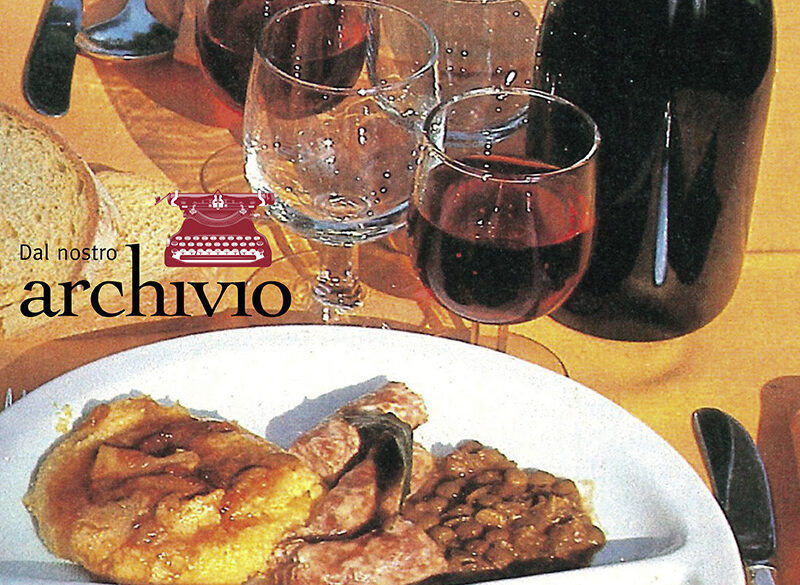

Sembra anche che nel Medioevo si preferissero i vini bianchi ai rossi, forse perché la maggior parte si sviluppa prima, e può quindi essere bevuta nel giro di pochi mesi dalla vendemmia. I rossi, invece, più carichi di tannino, si arricchiscono col tempo di sapore ed aroma. Ma purtroppo allora il vino non riusciva ad invecchiare a sufficienza, inacidiva in fretta. E se in teoria si accettava, sin da tempi remoti, il principio di diluirlo con l’acqua, in pratica – tanto nell’antichità come nel Medioevo – la gente se ne scolava un bel po’ al naturale.Sappiamo anche che il processo di distillazione era già noto, a quei tempi, ma non abbiamo prove per dire con certezza che fosse già impiegato diffusamente per produrre acquavite.

E per quelli dolci e speziati

Chi cercava la varietà, poteva scegliere fra tutta una serie di vini speziati e dolcificati, quelli che gli Inglesi chiamano “piquants”. Il tipo più noto era l’”Ypocras”, aromatizzato in tanti modi diversi. Sembra che ognuno avesse la sua ricetta speciale. Con quel nome che evocava l’immagine di Ippocrate, il grande medico greco dell’antichità, la bevanda era considerata un medicinale, almeno quando in casa c’era aria di tempesta, e le mogli s’infuriavano con i loro mariti crapuloni. Le droghe e gli aromi avrebbero dovuto aiutare queste misture a conservarsi più a lungo, ma non c’è dubbio che gli “additivi” servivano anche, in gran parte dei casi, a mascherare il sapore di quei vini che già cominciavano ad inacidire.

Nel Medioevo non solo non si faceva grande uso dei distillati, ma non esistevano nemmeno té, caffè ed altri simili stimolanti (o sedativi). Per di più, specie durante l’inverno, la dieta era estremamente ricca di sale. Forse i cultori del buon bere potranno capire, e perdonare, una preferenza così spiccata per i vini dolci e la fiducia incondizionata negli aromatici “Ypocras”.

Nonostante tutte le difficoltà di produzione, di conservazione, di trasporto, gli uomini del Medioevo, dunque, continuarono ad amare profondamente il vino. Ripensando a tanta devozione non c’è che da rammaricarsi che la gente, a quei tempi, ignorasse le gioie di una buona bottiglia e si dovesse accontentare, purtroppo, di dar fondo alla botticella (inacidita) di vino.

James M. Johnson