In questo articolo del 1982 Guglielmo Solci, famoso enotecaro milanese, ripercorre le vicende di questo nobile vino ricordando il suo legame con Casa Savoia e il ruolo chiave del conte di Cavour. Il rito da seguire quando si apre una bottiglia e gli effetti positivi per i convalescenti, perché “Il Barolo ti tira su”

Partendo da Alba e percorrendo parte della dolce vallata del Rio Tallora dell’Annunziata, dopo tredici chilometri circa si arriva a Barolo, un piccolo centro di circa 800 abitanti sito ad una altezza sul mare di 300 metri. Attorno a Barolo, a perdita d’occhio, si estendono i più belli, amati curati e famosi vigneti d’Italia. Qui nasce quello che fu definito Re dei Vini e Vino dei Re. A poca distanza di qui si trova un’altra ghiottoneria degna di re: il famosissimo tartufo bianco. Del resto per chi ama mangiare bene e bere meglio, le Langhe, questa regione benedetta dalla fortuna, non hanno confronti. Resta però indubbio che il richiamo più grande viene dagli stupendi vini della zona: il Barbaresco e il Barolo, ambedue figli del vitigno Nebbiolo. La città di Barolo in sé non è che sia di straordinario richiamo: una invidiabile posizione, un panorama molto dolce, qualche bella casa, la chiesa parrocchiale di S. Donato ripristinata nel 500 e una casa privata con un bell’affresco del quattrocento. Ha però il merito di aver dato il suo nome al famosissimo vino ricevendone, di riflesso, universale rinomanza.

Alle origini di Barolo

Secondo lo storico Dalla Chiesa (1568-1621) il nome deriva da San Barolo martire della Legione Tebana. Secondo altri dal celtico “Brolio” o “Bröl” che significa bosco ma anche frutteto. La località era abitata già in epoca preistorica. I due castelli, quello di Barolo e quello di “La Volta” pare risalgano invece ai secoli IX e X e furono costruiti per opporsi alle scorrerie dei Saraceni che dalla Provenza si spingevano fino in questa regione. Alba che pur dista solo tredici chilometri possiede invece numerose vestigia romane e medioevali, ha persino dato a Roma un imperatore, Publio Perinace, acclamato alla somma carica dello Stato nel 192. La dominazione romana in queste terre si solidificò solo durante l’impero di Augusto. Prima di lui i Romani vi erano venuti, praticamente, solo di passaggio. Cesare ad esempio, di ritorno dalle Gallie passò da queste parti. Non è detto e confermato che il grande generale fosse anche un grande bevitore, è comunque certo che di questi vini ricavò una favorevolissima impressione, tanto è vero che nei suoi Commentari afferma “… ed optima ad nostrae Roma e Metropolim vina perduximus” (e portammo con noi alla volta della nostra città di Roma degli squisiti vini).

Dai Romani ai marchesi Falletti

Prima che ai Romani la zona era appartenuta ai Liguri e successivamente ai Galli e già in questo lontano periodo della nostra storia la vite vi era coltivata. I Romani conobbero bene il Barolo tanto è vero che per imitarne il tipico “goudron” erano soliti spalmare con pece le anfore vinarie nell’intento di conferire a vini meno pregiati una sia pur lontana parentela con il vero Barolo. Dopo la caduta dell’Impero romano la regione appartenne ai Carolingi. I Saraceni, sbarcando in Liguria si spinsero più volte fino ad Alba: ruderi di torri e castelli che erano stati eretti per proteggersi contro le scorrerie di questo popolo, sono ancora visibili in diverse località. Comincia da qui una girandola di “padroni” che durerà qualche secolo. Prima gli Angioni, poi i marchesi di Montefeltro infine Luchino Visconti che entrò ad Alba e Barolo nel 1347. Amedeo VI di Savoia detto il Conte Rosso e Amedeo VII detto il Conte Verde cacciarono i Visconti da queste terre che, nel 1480, furono concesse in feudo ai marchesi Falletti, per passare poi ai Gonzaga e infine, nel 1631, con il Trattato di Cheirasco diventare definitiva signoria dei Savoia con Vittorio Amedeo I. Nel castello dei Falletti, rimaneggiato ai primi del 1800, ha oggi sede l’esposizione permanente dei produttori locali di Barolo che espone oggetti enologici ed etnografici di molta importanza. In un salone sono ospitate anche alcune tele di Massimo d’Azeglio. Esiste anche una stanza in cui visse per vario tempo Silvio Pellico.

La storia otto-novecentesca

Il futuro “martire dello Spielberg” era infatti il segretario della marchesa di Barolo. Le vigne erano già rinomate, il vino molto conosciuto. Un patrimonio agrario che nessuno si sarebbe mai sognato si smantellare. Infatti, quando nel 1864 morì Giulietta Colbert di Maulevier, ultima marchesa di Barolo, l’insieme della proprietà fu devoluto all’Opera Pia Barolo che la gestì con oculatezza e successo sino al 1919 quando le subentrò la Società Anonima Vini Classici oggi denominata “Antichi poderi dei marchesi di Barolo”. Il continuo va e vieni di padroni sempre nuovi deve aver creato in queste terre scompigli e confusioni; incendi e distruzioni, miserie e lutti, come sempre in simili casi succede. Ma non è mai riuscito a scalfire l’interesse di questi vignaioli per la loro prediletta cultura. Del resto i dominatori stessi erano così conquistati dal nettare che vi si produceva che si sono sempre ben guardati dal recare gravi danni alle viti. La rinomanza di vino regale di cui si fregia il Barolo, a partire dai lusinghieri apprezzamenti del divino Cesare, continua con Enrico II di Francia che avendone avuto in dono da Emanuele Filiberto di Savoia lo giudicò di “sua satisfatione et optimo”.

Amato da imperatori e papi

Alla testa di cinquemila fanti e seimila cavalieri il 22 giugno 1537 arrivò da queste parti Carlo V. Fu accolto con grandi onori che culminarono in un banchetto che, visto il numero delle portate, si presume sia durato almeno 24 ore. Non vogliamo elencarvele tutte basterà solo aggiungere che il menu si chiudeva annunciando vini del luogo come il Bianco e il Nebbiolo d’Alba, ma soprattutto il Barolo. Lasciando perdere la lista interminabile di Papi che ne vollero regolarmente alle loro mense passiamo a personaggi a noi molto più vicini, a Carlo Alberto che, nonostante fosse soprannominato il “tentenna” per via delle sue proverbiali indecisioni, di fronte al Barolo, da che lo conobbe, mostrò sempre una decisione invidiabile. Il sovrano aveva manifestato alla marchesa di Barolo il desiderio di assaggiare il tanto celebrato vino che essa produceva nelle sue terre. La nobildonna, tanto per non esagerare, ne fece riempire ben trecento botti della capacità di sei ettolitri ciascuna. Vennero collocate su trecento carri trainati da buoi e spedite in tutta fretta a Torino. Il corteo, giunto alla capitale, bloccò tutta via Nizza creando ingorghi (anche in quell’epoca) in piazza Castello e dinanzi al Palazzo Reale. Il re e la sua corte rimasero entusiasti del vino a tal punto che la Real Casa decise di impiantare in proprio la produzione di Barolo acquistando il castello di Verduno con vasta tenuta e cantine annesse.

Il ruolo chiave del conte di Cavour

Il conte di Cavour, che può essere ritenuta l’unica testa pensante del nostro Risorgimento, fu la persona che per primo dette alla coltivazione del Barolo un’impronta moderna e di estrema efficienza. Aveva da poco lasciata la qualifica di paggio di Re Alberto, era stato estromesso dall’esercito per via di certe sue passioni liberali, e il padre non sapendo dove sistemare un figlio che era una continua fonte di grattacapi politici finì con il mandarlo a sovrintendere alla tenuta di famiglia a Grinzane. L’arrivo del giovane Cavour fece ridere i vecchi ed esperti agricoltori che erano i Falletti. Del loro nuovo vicino dissero che non distingueva una foglia di vite da una palma e che al massimo poteva bere del buon vino, non fabbricarlo. Ma in pochi anni la tenuta di Grinzane produceva un Barolo inferiore a nessun altro. Duecentomila nuove viti vi erano state impiantate e tutti i processi, dalla coltivazione alla raccolta, alla pigiatura e alla conservazione e maturazione del vino erano modernissimi. In quest’opera Cavour era stato aiutato da un celebre enologo francese, il conte Odart che lui stesso aveva fatto venire dalla Francia.

Il cerimoniale di degustazione

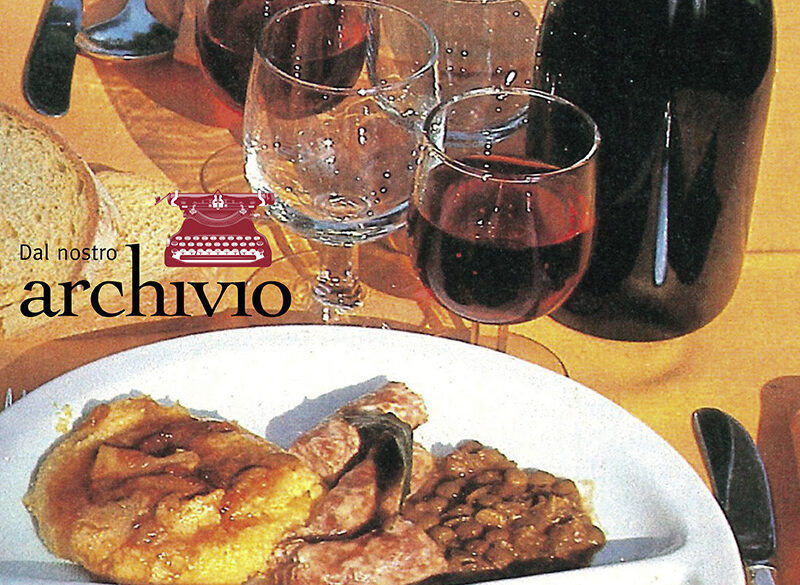

Grande bevitore di Barolo fu anche Vittorio Emanuele II che da queste parti soggiornava spesso, attratto dalla bontà del vino, dalla sua passione per la caccia e dalla infatuazione per la bella “Rosin” che era stata alloggiata nella casina di caccia che il re possedeva non molto distante da Barolo. Per quello che riguarda il “re dei vini” va tenuto presente che per nessun altro prodotto della vite valgono certe regole del saper bere. Innanzitutto, per partire un poco da lontano bisogna cominciare con il dire che l’invecchiamento del Barolo va fatto unicamente in botti di rovere che, come minimo deve essere di due anni. Il successivo periodo che passa in bottiglia (debitamente coricata, s’intende) e che può essere molto lungo, deve essere chiamato di affinamento. Consumare il Barolo è una specie di rito: la bottiglia va portata con ogni cura dalla cantina al locale in cui verrà consumata, evitando ogni possibile scotimento. Va aperta molte ore prima, va servita a 20 gradi. I bicchieri devono essere di fine cristallo, non colorato, non lavorato, di forma leggermente racchiusa, a tulipano. Solo così se ne apprezza perfettamente il delicato, intenso e etereo profumo; il sapore asciutto e armonico; il colore rosso granato.

Consigli gastronomici e salutistici

Lo sposalizio perfetto del Barolo avviene con gli arrosti di carne rossa, la selvaggina, i paté di fegato e certi piatti della cucina locale come il brasato, lo stracotto, il risotto al Barolo. È perfettamente inutile consigliare ad un buongustaio di farsi una ben dosata bevuta di Barolo. Lui questo vino lo conosce già a fondo. Ma è bene consigliarlo invece a certi malati e soprattutto a coloro che sono in convalescenza. È stato infatti scritto: “il Barolo, come vino di regime, ha le sue migliori applicazioni in quel particolare stato fisiopatologico che è la convalescenza: i suoi prodotti di ossidoriduzione assumono nel metabolismo umano il significato di metaboliti di alta dignità biologica, con un potenziale di ossidoriduzione più basso dello stesso acido ascorbico”. Sono parole difficili, adatte ai medici più che alle persone comuni, ma che si possono facilmente riassumere con una frase: “Il Barolo ti tira su”.

Un rimedio per chi è convalescente

Oggi purtroppo, un poco per la fretta del medico un poco per quella del paziente che vuol rimettersi in quattro e quattr’otto, si ricorre solo ai ricostituenti farmaceutici ma, secondo noi si commette un grande sbaglio. Una buona bottiglia di questo vino inoltre non è che debba essere consumata d’un fiato. Può essere aperta e dopo averne bevuto una piccola quantità, rinchiusa di nuovo infinite volte. Si conserva benissimo, anzi, nei vecchi tempi il fondo di bottiglia “il culattone” come si diceva, veniva proprio messo da parte per il giorno dopo e offerto al miglior amico. Insomma può benissimo servire al convalescente che ne deve bere un bicchiere per sera. Del Barolo una limpida e meritata descrizione da Paolo Monelli nel suo “Ghiottone errante”: “E’ il più grande vino del mondo. Ha il colore delle foglie autunnali, il fiato fresco della primavera, diffonde nelle vene un calore d’estate. Dà prima di tutto un godimento all’occhio, poi viene il gusto, quel suo modo suadente e pur energico di prendere possesso del palato, con saporosa pienezza, con asciutto vigore. È onestissimo: non dà alle gambe, non dà alla testa, prepara un sonno calmo e senza sogni. La mattina dopo vi svegliate chiedendo al mondo una battaglia da vincere…”.

Guglielmo Solci

Il Barolo… nel 1982

Prodotto con uve Nebbiolo e delle sottovarietà Michet, Lampia e Rosè. Produzione massima per ettaro 80 qli. Resa massima dell’uva 70%. Si presenta con un colore rosso granata con riflessi aranciati. Ha un odore caratteristico, etereo, gradevole, intenso e un sapore asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato e armonico. La gradazione minima al consumo è di 13 gradi. Questo vino deve essere sottoposto ad invecchiamento di almeno tre anni, di cui almeno due botti in legno. Se l’invecchiamento è superiore ai quattro anni è consentita la dizione Riserva. Se è superiore ai cinque anni è consentita la dizione Riserva Speciale. È un classico vino da arrosti, brasati, fegato d’oca, cacciagione, formaggi cotti a pasta dura. Temperatura di degustazione 20°. Produzione annua 36.000 ettolitri circa. È prodotto in 13 comuni collinari della provincia di Cuneo: Barolo, La Morra, Verduno, Novello, Castiglione Falletto, Monforte, Perno, Castelletto Monforte, Roddi, Serralunga, Chierasco, Diano d’Alba, Grinzane Cavour. Vino Doc. Ha ottenuto da parte del Comitato Nazionale per le Denominazioni d’origine il parere favorevole alla origine controllata e garantita.