In questo articolo del 1983 il celebre scrittore e giornalista Cesare Marchi ci invita a scoprire la tavola capitolina “grassa e greve, sontuosamente plebea, con vaghe nostalgie trimalcionesche”. Un viaggio spassosissimo tra le trattorie di Trastevere e Testaccio con l’aiuto del pedagogista-accademico della cucina Luigi Volpicelli e degli osti Romolo ed Elio Mariani.

Lettore, metti il tovagliolo al collo. Leggendo questo articolo, potresti ungerti. Parliamo della cucina romana, di piatti che grondano sugo e colesterolo, e stampano sulla tovaglia ciondoli di rame simili a medaglie del basso impero. Grassa e greve, sontuosamente plebea, con vaghe nostalgie trimalcionesche, è una cucina di origini povere ma ricca di sapori spavaldi, inequivocabili, che richiedono uno stomaco forte. E se non fossero stati forti di stomaco, come avrebbero potuto i Romani digerire ventisette secoli di storia?

Aromi e sapori forti

Cucina micidiale, l’ha definita durante un congresso di dietetica un relatore americano, dicendo che rovina il fegato, fabbrica obesi, ma la sera dopo fu visto, da Alfredo alla Scrofa, succhiare come un’aspirapolvere matasse di fettuccine “al triplo burro”. Un invisibile Cupolone d’aromi s’alza dalle cinquemila, una più una meno, trattorie di qua e di là dal Tevere; e se Stendhal si lamentava per l’odore di broccoli che appestava la via del Corso, che cosa dovremmo dire noi, condannati ad annusare l’ossido di carbonio dei tubi di scappamento? Ben venga dunque l’odore di aglio, di sedano, di alloro, amico dei poeti ma ancor più dei fegatelli, e le altre erbe “segrete” (ventiquattro in tutto) come la borraggine, la pimpinella, la ruta, la rughetta che sa di fiammifero sfregato, la salvia, l’origano, la menta, la mentuccia, la menta romana, tre sorelle ben distinte, che mescolate a materie prime disperatamente povere, come la coratella, le animelle, la pagliata, la trippa, la coda, le esaltano sino a farne dei veri capolavori. Come regolarmente succede ogni volta che il bisogno aguzza l’ingegno.

Per avere lumi sul mangiare romano, sono andato a trovare l’accademico della cucina Luigi Volpicelli, il noto pedagogista con l’hobby della gastronomia (ma lui capovolge: gastronomo con l’hobby della pedagogia).

«Innanzitutto bisogna distinguere tra cucina romana e “cucina romanesca”, la prima è semplice, senza salse, risente dell’influenza toscana. Direi che è una cucina laziale risciacquata in Arno. Esempio: gli involtini col prosciutto, di cui il sugo serve per condire la pasta. Poi un piatto di verdura, e il pranzo è pronto. Ricordo i maccheroni con i “tordi”, così chiamavamo gli involtini, preparati da mia madre. La “famiglia bona” cantata dal Belli cenava così, dopodiché, concludeva il poeta, “un Salve Regina, na pisciatina, e se n’annamo a letto”. “La cucina romanesca è invece quella della plebe, che sfrutta con audace inventiva gli scarti della bestia macellata, il quinto quarto».

– Come sarebbe a dire?

«Il quinto quarto sono la testa, le interiora, la coda, le zampe, che la gente-bene disdegna. Infelici, non sanno quello che perdono. Rifiutano perfino il quarto anteriore, perché troppo grasso. Così il popolino romano ha inventato la minestra di farro con l’osso di prosciutto, la coda alla vaccinara, la coratella con i carciofi, i nervetti lessati con i sottaceti, le animelle allo spiedo, i fegatelli di maiale, il fritto di cervella, il riso con le regaglie, le testarelle d’abbacchio, i rigatoni con la pagliata, cioè l’intestino tenue d’un vitello da latte, un piatto superbo, che potrebbe soddisfare l’ultimo desiderio d’un condannato a morte. Occorre tuttavia un allenamento, una preparazione».

– Una pedagogia del cibo, visto che lei è pedagogista.

«Naturalmente. Questa non è una cucina per stomaci abituati ai brodini degli short televisivi. I romani, quando si mettono a tavola, mangiano sul serio».

– Qui si dice: ho mangiato una còfana di maccheroni, e còfana è il secchio che i muratori usano per la malta. La gente, in altre parole, mira più alla qualità o alla quantità?

«A una qualità quantitativa».

– Insomma, Roma caput mundi o ventre d’Italia?

«Né l’una cosa né l’altra. A Roma si mangia per il gusto di stare insieme. La trattoria, l’osteria è un luogo d’incontro sociale. Un po’ come i caffè nella Venezia di Goldoni, ma senza tanti minuetti. Diceva Palazzeschi che l’osteria è il salotto di chi non ha salotto. Io debbo all’osteria la mia amicizia con Giuseppe Ungaretti. Totalmente sconosciuto, il poeta abitava allora a Marino, e per fargli guadagnare qualcosa gli procurammo una supplenza d’italiano, in una scuola serale del Comune di Roma. Ma si fermava spesso coi noi a bere un bicchiere, correggendo sul tavolo le bozze dell’Allegria. Il Frascati gli accendeva l’estro, facendogli scordare l’impegno scolastico. Quasi mai giungeva puntuale alla lezione. Una sera il preside, stanco dei ritardi, lo attese all’ingresso e quando Ungaretti arrivò estrasse dal taschino l’orologio, dicendogli “Professore, lo sa che ora è?” “Beato lei che possiede un orologio” rispose il poeta, ed entrò in aula».

– Lei era amico di Ungaretti. Mi scusi quanti anni ha?

«Ottantadue».

– Complimenti. Ne dimostra quindici di meno. Ha una pelle rosea e fresca.

«Questa è la più bella prova che il mangiare romano e romanesco mantiene giovani, o almeno giovanili. Sa qual è la crema per la mia pelle? Il pecorino. Per uso interno, si capisce».

– Anche a me piace il pecorino, ma grattugiato metà e metà col parmigiano.

«Per favore, non dica eresie. Il pecorino non si profana. È come tagliare un vino Doc. Non ricordo d’aver mai visto mia madre comprare un etto di parmigiano, formaggio che è arrivato a Roma con le truppe piemontesi. Non dico che non sia buono, dico che con la nostra cucina non ha niente da spartire».

– E gli altri formaggi, tipo Emmenthal svizzero?

«Di svizzeri, a Roma, abbiamo le guardie vaticane. Ci bastano».

– La cucina locale è rimasta fedele alle tradizioni oppure si è modificata, aggiornata?

«Il primo aggiornamento, in peggio, è cominciato nel ’44 con l’arrivo degli americani. Siccome a loro non piace l’aglio, gli osti l’hanno servilmente estromesso dalle ricette».

– L’aglio non piaceva neanche a Orazio, romano indiscutibile. In una poesia lo chiama cicuta, e all’anfitrione Mecenate che gliel’ha fatta mangiare augura che la sua donna, sentendo quel fiato pestifero, estrema in sponda cubet, vada a dormire alla sponda opposta. Ma non esiste alcun antidoto contro l’aglio?

«Masticare prezzemolo fresco. Oppure farlo mangiare anche alla controparte. Per tornare alla cucina romana, un altro guasto l’ha prodotto la mania della panna dappertutto. Trionfano le besciamelle, che Dio le stramaledica. Tutti espedienti che, togliendo autenticità di sapori, li livellano in una ripetitiva uniformità. Non parliamo della cafoneria del turista sprovveduto che cade in estasi davanti a piatti bastardi come l’ultima trovata dei rigatoni alla vodka. Che sarebbe come portare il Volga nel Tevere. C’è da inorridire. Sono gli stessi turisti che spalancano gli occhi davanti all’Hostaria, scritta con l’acca. Ed entrano, convinti di incontrare il fantasma di Messalina».

– Lei, professore, si batte per la genuinità della cucina locale, ma contro di essa congiurano troppi fattori: la fretta del vivere odierno, la standardizzazione industriale del gusto, la scomparsa della massaia, trasformata in dattilografa, commessa, insegnante: la paura d’ingrassare, l’incubo dei trigliceridi.

«Aggiunga la mancanza di fantasia. Siamo vittime della routine, sempre gli stessi piatti: spaghetti, la fettina, dessert. C’è un’eclisse del senso critico. Si mangia, si paga, si dà la mancia, pochi sono capaci di giudicare. E chi è in grado di farlo, sta zitto, per un malinteso senso della discrezione. Errore. Se si mangia male, la colpa è del cliente, che non chiama il padrone, non protesta. Io no. Io protesto. Sono stato uno dei primi contestatori della cucina, all’oste protestavo i piatti, con una critica analitica e motivata».

– Pedagogia anche con gli osti.

«Per l’appunto. La critica gastronomica è un diritto, come quella letteraria, cinematografica, teatrale. Signore incontentabili, che in negozio fanno srotolare chilometri di stoffa finché non scoprono quella di loro gradimento, al ristorante sono d’una scoraggiante remissività. E se l’uomo accenna a fare le doverose rimostranze, lo tirano per la giacca, via! non fare scenate. Si vergognano d’avere un partner coraggioso. Eva, al ristorante, trova tutto buono. Trovò buona perfino la mela del serpente».

La cucina di Romolo in Trastevere

Volpicelli abita a un tiro di schioppo da Porta Settimiana, in Trastevere, dove Romolo cucina la coda alla vaccinara “nel giardino di Raffaello e della Fornarina” dice l’insegna. L’osteria è scavata nel vivo di mura, plurisecolari come la vite che spunta nel mezzo del piccolo cortile quadrato, una delle poche viti sopravvissute all’espansione edilizia che ha divorato orti e vigne, lasciandone appena un ricordo nella toponomastica.

Romolo non ha l’aria del tipico oste romano, panciuto, pacioso, ammiccante, è asciutto e guizzante come un ballerino, aria d’intellettuale, amico di pittori. Mirò gli ha disegnato il menu, dove si legge che qui, nel ‘500, c’era già un’osteria, e qui abitò Margherita Luti, figlia d’un fornaio, detta la Fornarina. A pochi passi, sorge il palazzo del Farnesina, di cui Raffaello, sponsorizzato dal banchiere Agostino Chigi, affrescò le pareti, e ogni tanto lasciava i pennelli richiamato dal Frascati scintillante nei bicchieri e dagli occhi languidi della Fornarina, affacciata alla finestra del secondo piano.

Gli spaghetti all’amatriciana

«È quella», giura Romolo, alzando il dito con la certezza d’un testimone oculare, e aggiunge che la modella del pittore abitò in due case, l’altra era in via dell’Atleta. Mentre “vanno” gli spaghetti all’amatriciana, inventati da un cuoco di Amatrice con la ricetta, dice il romanista Livio Jannattoni, delle quattro P: pancetta, pomodoro, peperoncino, pecorino, oggi declassata, dai nostri stomachini gracilini, a una misera P2: pancetta e pomodoro, Romolo mi spiega il grande segreto degli spaghetti. Siano confezionati all’amatriciana oppure alla carbonara (pancetta e uovo), appena cotti, vanno lasciati riposare per alcuni minuti nella terrina, affinché il sugo penetri nella pasta, ne imbeva le impercettibili porosità, formando un tutto unico, cosicché il sugo diventa pasta, la pasta diventa sugo, con una reciproca dedizione e possesso che, ove si tratti di ragù di carne, può veramente dirsi carnale. L’importanza di questo “riposo dello spaghetto” l’avevano capita i fagottari, cioè gli operai, gli artigiani che nei tempi andati si portavano all’osteria il fagotto col cibo cotto in casa, ordinavano un litro e pasteggiavano. Mica per risparmiare, ma perché così aveva stabilito papa Leone XII, quando fece porre i cancelletti davanti alle osterie, e vietò che la gente entrasse solo per bere. Il vino era concesso solo a chi mangiava. Così i romani, stretti nel pugno i quattro capi del tovagliolo con dentro la terrina calda di maccheroni, entrarono decisi col loro fagotto, nell’osteria. Che è un modo, dice Cesare Pascarella, d’entrare nella storia.

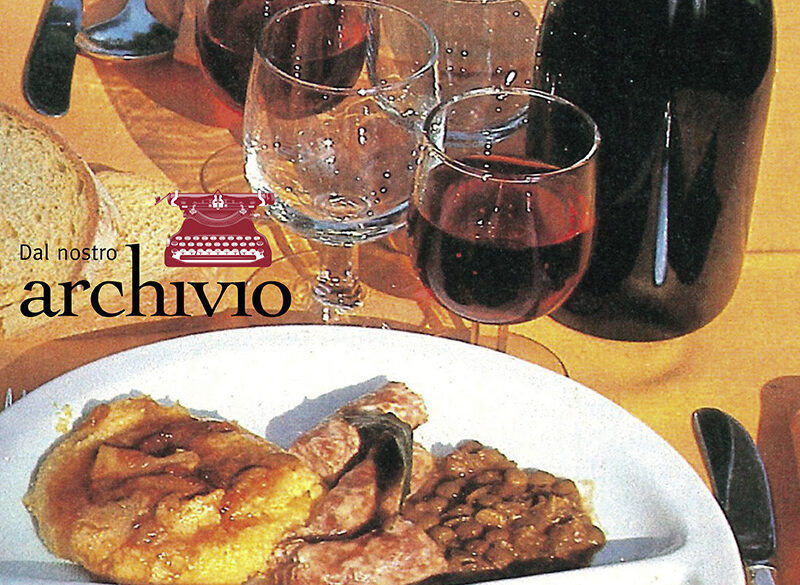

La coda alla vaccinara

Dopo l’amatriciana, Romolo mi serve la coda alla vaccinara, che non avevo mai assaggiato in vita mia: tranci di coda, bruni ossi pulputi verniciati di olio, vino bianco, cipolla, carote, aglio, basilico, sedano, pomodoro, il tutto a fuoco lento, circa sei ore. La ricetta classica vorrebbe anche una manciata di pinoli e una spolverata di cioccolato amaro. Ma Romolo non li mette, dice che il gusto d’oggi non li sopporta. Forse non ha torto. Anche nella versione “leggera” la coda è un piatto enfatico e ribaldo, d’un turgore barocco, corrusco come al tramonto le nubi ribollenti nel cielo romano. È il barocco applicato alla cucina, l’opulenza delle cupole, delle chiese, trasferita dal Borromini all’Artasi. Poi viene voglia di bere: vino, tanto vino, tutto il vino che Cola di Rienzo, eletto tribuno, fece sgorgare dalle froge del cavallo di Marc’Aurelio, per la felicità del popolo.

Nel cuore del quartiere Testaccio

Mi trasferisco in Via del Monte Testaccio, una strada che gira attorno a una collina artificiale, alta quaranta metri, mezzo chilometro di diametro, costruita duemila anni fa per la discarica delle anfore (in latino testa) rotte o di scarto: milioni di cocci disposti a tegole in bell’ordine, l’uno sull’altro, sino a formare l’attuale protuberanza, che domina uno dei più popolari quartieri di Roma. Al Testaccio, per un certo periodo i papi relegarono tutte le osterie della città, con risultati disastrosi, perché non diminuì la sete degli altri quartieri, e aumentò (l’occasione fa l’uomo ladro) quella dei testaccini. Cuore del Testaccio è il vecchio mattatoio, un giallo edificio in stile umbertino, sul cui frontone si legge Stabilimento di Mattazione. Vicino c’è il Bar Mattatoio. Che cosa si berrà, sangue di bue? Al numero 30, sotto l’ombrello di due platani, l’osteria Checchino dal 1887.

«È il nostro anno di nascita», dice il giovane titolare Elio Mariani, cuoco e sommelier. «Siamo qui da sei generazioni. Anzi, secondo ricerche fatte tra le carte di famiglia, la data andrebbe anticipata al 1870. Noi abbiamo aperto bottega l’anno che i bersaglieri aprirono la breccia di Porta Pia. Il mattatoio è sorto dopo, nel 1890, e dobbiamo ad esso la nostra specializzazione in coda alla vaccinara. I vaccinari erano gli addetti alla spellatura delle bestie bovine macellate. Erano pagati parte in denaro, parte in natura, cioè col quinto quarto. La sora Firminia, mia trisavola, gli disse: “Ragazzi, portate a me quella roba, ci penso io a cucinarla. E nacque la famosa ricetta che continuiamo a eseguire, in assoluta fedeltà alla tradizione. Cioè con la cioccolata. Quella del Testaccio è una cucina di quartiere, una specie di isola nella gastronomia romana».

– Si fanno ancora certe strippate colossali, che durano ore?

«Certamente. Ogni occasione è buona per mettersi a tavola. Obbligatoria, come primo piatto, la pasta, non la porzione di 70 grammi dei milanesi, qui si usa un etto e mezzo a testa. Per il primogenito maschio, si imbottiglia un vino speciale, che berrà quando sarà adulto. Mi ha detto uno studioso “romanista” che anche il padre di Orazio aveva fatto così. Mi sono scritto la frase, ce l’ho qui nel portafogli: O nata mecum consule Manlio, tu che sei nata con me sotto il consolato di Manlio, dice il poeta rivolto all’anfora, sua gemella. Bello, no?».

– Voi osti siete tutti un po’ filosofi.

«Merito del vino. Mai scomporsi per nulla. Un giorno passò presso Ponte Milvio Pio IX in carrozza, per la consueta passeggiata. Seduto davanti all’uscio, un oste continuava a fumare, come se fosse transitato l’ultimo dei sagrestani. Un dignitario pontificio gli va appresso e gli domanda, scandalizzato: “Non vedi il Papa? Che fai?” Rispose l’oste: “Io? Me la fumo”. Da allora l’osteria si chiamò Melafumo».

Quanti mezzi litri vende in un giorno?

«Non posso rispondere perché da noi si usano altre misure. Abbiamo il Barzilai, bottiglione da due litri, in ricordo di Salvatore Barzilai, uomo politico, che nei suoi giri di propaganda ordinava sempre il doppio litro, uno per sé e uno per l’elettore. Il litro, i ferrovieri lo chiamano tubo, per analogia col tubo di sali d’ammonio usato per gli accumulatori delle F.S. Poi viene la foietta, corrispondente al valore d’una banconota pontificia (foglietta – piccolo foglio). Il quinto si chiama chierichetto, perché contiene tanto vino quanto l’ampollina per servire la messa. Il decimo di litro è soprannominato, poeticamente, sospiro, l’ultimo sospiro di chi non ha altri quattrini da spendere. Ma io mi sto perdendo in chiacchiere. Adesso le mostro una cantina unica in tutta Roma: la mia».

Il mistero dell’anfora di Orazio

Scendiamo una spirale di scalini di pietra e arriviamo in un antro scavato sotto il monte Testaccio, foderato di bottiglie. Dove mancano le bottiglie, le pareti prive d’intonaco mostrano dal vivo, stratificata in orizzontale, una minuta e fitta catasta di scaglie di terracotta. Sono li da duemila anni, e chissà quanti altri anni vi resteranno. Sopra la nostra testa s’innalzano quaranta metri di anfore frantumate, e venti secoli di storia: i cocci di Roma. Fa freddo, la temperatura è di nove gradi costanti, tutto il tempo dell’anno. Ma per me, professore di latino a riposo, si aggiunge un brivido supplementare: e se tra quei cocci vi fosse l’anfora di Orazio?

Cesare Marchi