Il Centro ricerca, sviluppi e tendenze di mercato di PR – Comunicare il Vino ha realizzato uno studio pilota sui vignaioli e consumatori under 35. I dati mostrano come per le nuove generazioni l’enologia torna ad essere rilevante quando diventa esperienza, racconto, relazione. Da qui l’importanza di valorizzare storie, persone e territori

“Usi, lingue e linguaggi del vino” è uno studio pilota condotto tra il 2023 e il 2024 dal Centro ricerca, sviluppi e tendenze di mercato di PR – Comunicare il Vino. Guidata dal semiologo Elvio Ancona, responsabile del centro studi dell’agenzia, la ricerca ha avuto l’obiettivo di indagare come le nuove generazioni – giovani vignaioli e consumatori under 35 – percepiscono e si relazionano con il vino attraverso linguaggi, forme e valori in mutamento.

Il questionario somministrato ha raccolto 204 risposte da tutta Italia, con una netta prevalenza femminile tra i rispondenti. I dati emersi delineano un quadro generazionale articolato, segnato da una frattura valoriale e semantica tra chi considera ancora il vino un alimento e chi lo interpreta come oggetto simbolico, culturale o esperienziale.

Il vino come immaginario condiviso (o negato)

L’indagine parte dal presupposto che il vino non sia solo una bevanda, ma un oggetto culturale costruito da testi, simboli e pratiche comunicative. Eppure, il senso comune che lo circonda sta cambiando. Se da un lato si assiste a un’apparente alienazione dei giovani dal consumo abituale, dall’altro emerge un bisogno diffuso di riconfigurare il vino come elemento di socialità e racconto, più che di semplice tradizione.

Le nuove generazioni mostrano fiducia verso il futuro del vino italiano, ma questa fiducia non si traduce in un’assunzione diretta di responsabilità culturale. È come se il vino appartenesse a un patrimonio “altrui”, da riscoprire con nuovi occhi e nuove parole.

Linguaggi a confronto: tra lirismo, tecnica e immediatezza

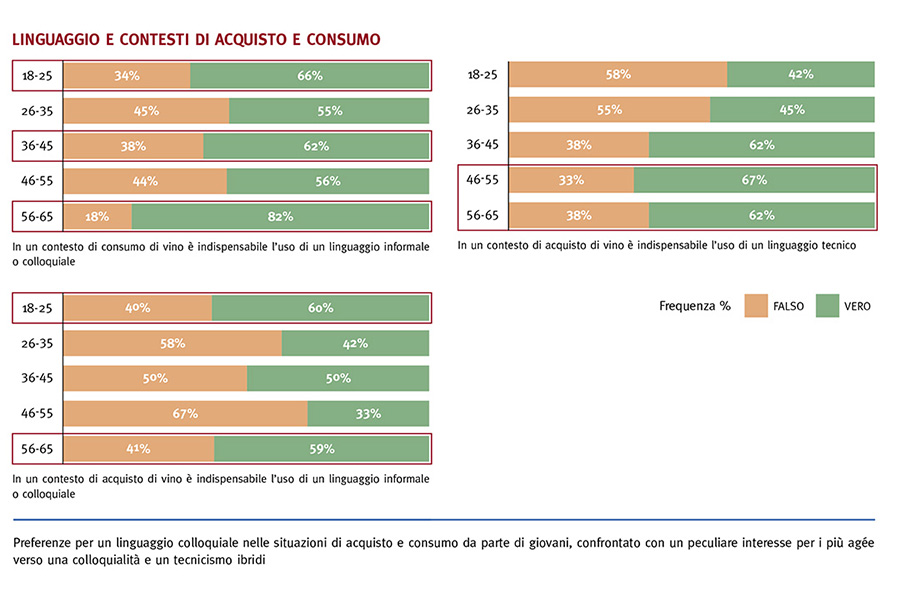

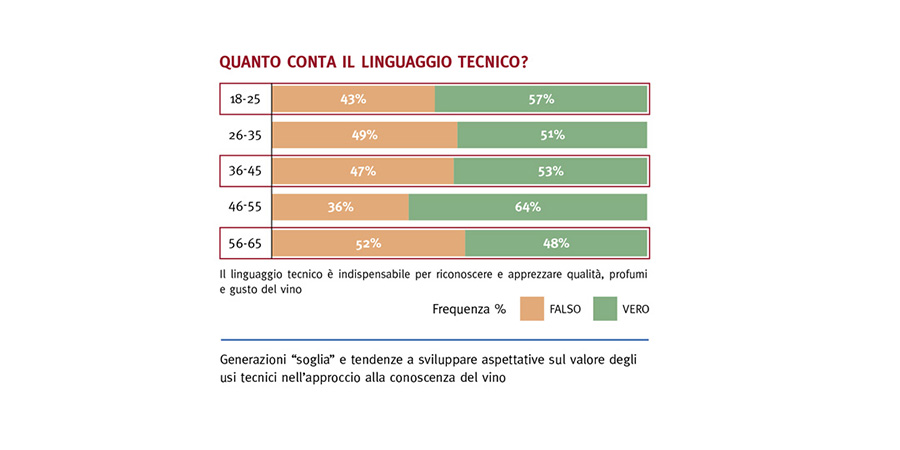

Un elemento centrale dello studio è l’analisi dei registri linguistici preferiti in tre contesti: consumo, vendita e promozione culturale. Tra gli over 50 si nota una certa familiarità con un registro misto – lirico, evocativo ma anche pragmatico – che riflette un uso radicato del vino nella quotidianità. I più giovani, al contrario, prediligono un linguaggio colloquiale e personale, soprattutto nei momenti di acquisto o consumo, dove il tecnicismo viene percepito come distante e paternalistico. Tuttavia, proprio gli under 35 riconoscono al linguaggio tecnico una funzione chiave in contesti formali e di approfondimento (fiere, corsi, materiali promozionali). Si tratta di una generazione che, pur rifuggendo la retorica dell’autorità, apprezza la competenza quando è autentica, libera e accessibile.

Ritorni alla terra e narrazione umana

Un dato interessante riguarda le aspettative informative: i giovani non vogliono essere trattati da neofiti. Chiedono etichette e siti aziendali che raccontino non solo le qualità organolettiche del vino, ma anche le storie di chi lo produce, il territorio, le tecniche di coltivazione e vinificazione. Non basta sapere “che gusto ha”: occorre comprendere da dove viene e chi lo ha pensato. Il racconto che funziona, in questo senso, non è quello mitologico o arcaico, bensì quello familiare, umano, partecipabile. Questa narrazione esperienziale si rivela più efficace della descrizione analitica, perché permette di empatizzare con l’atto del bere e costruire un immaginario del vino meno elitario, più situazionale.

Vino e cultura: un legame in discussione

Lo studio ha esplorato anche il rapporto percepito tra vino e cultura. I risultati mostrano come le generazioni più giovani (18-35 anni) si discostino dall’idea che il vino sia parte integrante della cultura familiare o della contemporaneità italiana. Al contrario, le generazioni tra i 36 e i 55 anni esprimono il massimo grado di fiducia nel valore culturale del vino, indicando questa fascia come possibile “ponte” intergenerazionale.

È in questa fascia “soglia” che si colloca un possibile spazio di rielaborazione culturale: il vino può tornare a essere cultura viva se torna a essere cultura vissuta, e non solo “di culto”. La frattura generazionale è evidente, ma non insanabile: ciò che serve è una comunicazione che sappia mettere al centro le persone, non solo il prodotto.

Conclusione: un linguaggio da reinventare

Il messaggio che emerge con forza è che comunicare il vino ai giovani richiede un cambiamento radicale nei registri e nei canali usati. Non si tratta solo di tradurre termini tecnici in parole semplici, ma di cambiare la logica della comunicazione: meno didattica, più dialogica; meno mitologica, più situazionale.

Il vino torna ad essere rilevante quando diventa esperienza, racconto, relazione. Le imprese vitivinicole che riusciranno a intercettare questa domanda di autenticità e prossimità – valorizzando le storie vere, le persone, i territori – saranno quelle che sapranno costruire il futuro culturale del vino in Italia.